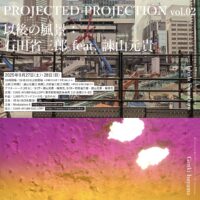

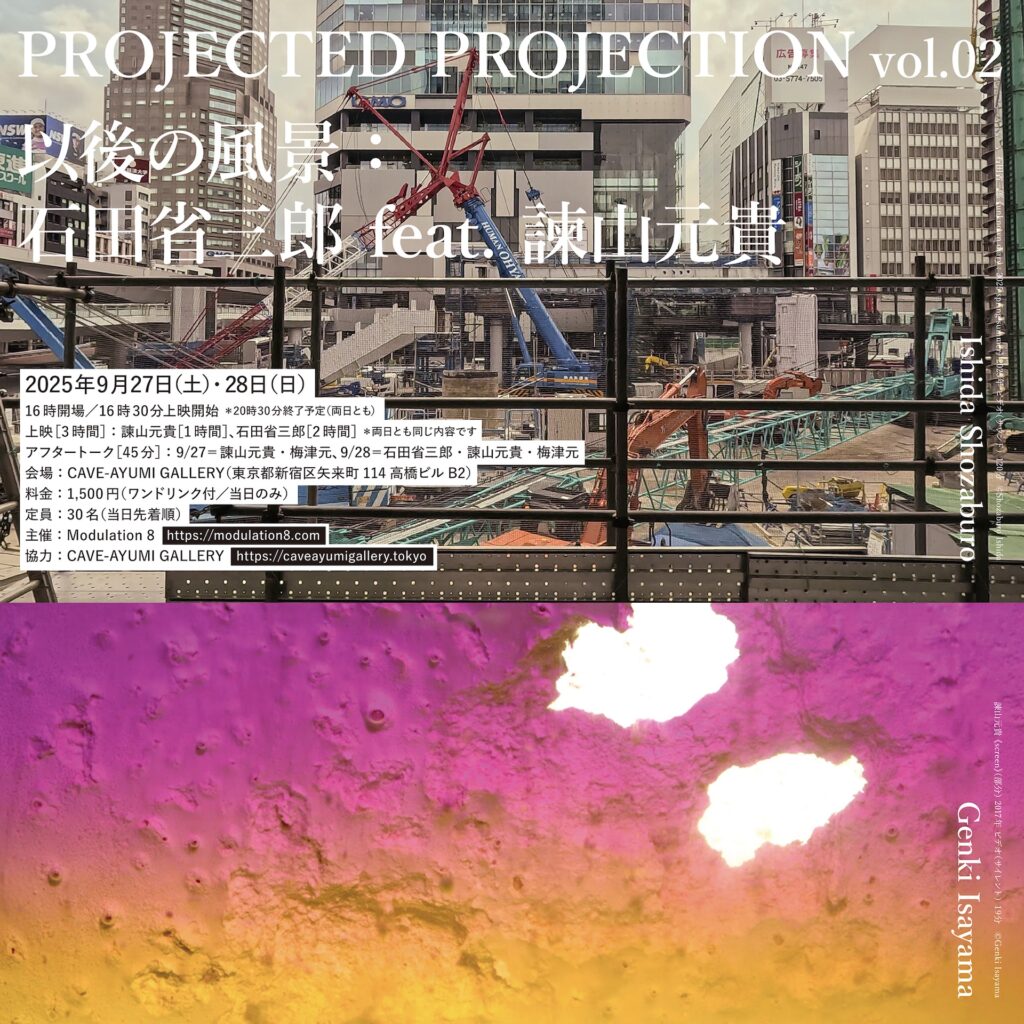

![]() 実施日:2025年9月27日(土)・28日(日)

実施日:2025年9月27日(土)・28日(日)![]() スケジュール:16時開場/16時30分上映開始 *20時30分終了予定(両日とも)

スケジュール:16時開場/16時30分上映開始 *20時30分終了予定(両日とも)![]() 上映 [3時間]:諫山元貴[1時間]、石田省三郎 [2時間] *両日とも同じ内容です

上映 [3時間]:諫山元貴[1時間]、石田省三郎 [2時間] *両日とも同じ内容です![]() アフタートーク[45分]: 9/27=諫山元貴・梅津元、9/28=石田省三郎・諫山元貴・梅津元

アフタートーク[45分]: 9/27=諫山元貴・梅津元、9/28=石田省三郎・諫山元貴・梅津元![]() 会場:CAVE-AYUMI GALLERY(東京都新宿区矢来町114高橋ビルB2)

会場:CAVE-AYUMI GALLERY(東京都新宿区矢来町114高橋ビルB2)![]() 料金:1,500円(ワンドリンク付/当日のみ)

料金:1,500円(ワンドリンク付/当日のみ)![]() 定員:30名(当日先着順)

定員:30名(当日先着順)![]() 主催:Modulation 8

主催:Modulation 8![]() 協力:CAVE-AYUMI GALLERY

協力:CAVE-AYUMI GALLERY

![]() 石田省三郎 [Shozaburo Ishida]

石田省三郎 [Shozaburo Ishida]

1946年生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。1973年、弁護士登録。沖縄・松永事件などの弁護に携わる。著書に『「東電女性社員殺害事件」弁護留書』など。弁護士業務のかたわら、2017年、京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)通信写真コースを卒業。2018年、福島第一原子力発電所事故により「帰還宅困難区域」に指定された地域をJR常磐線代行バスから撮影した写真集『Radiation Buscape』(デザイン:鈴木一誌+山川昌悟、解説:タカザワケンジ)を刊行。2021年、神奈川県美術展・写真部門準大賞受賞。個展に「Crossing Ray」(Hiju Gallery, 大阪, 2019)、「Integral」(IG Photo Gallery, 2021)、「TSUKIJI JONAI」(PHOTO GALLERY FLOW NAGOYA, 2022)、「Nights, Walking: Chigasaki」(ギャラリー・アートグラフ, 2022)、「an ironical moment」(IG Photo Gallery, 2023)ほか。2021年より動画制作を開始、《unknown diary》と命名し、「Modulation 8 第一回上映会」(The White, 2022)、「MOVING IMAGES」(IG Photo Gallery, 2023)などで発表している。IG Photo Gallery主宰。

![]() 諫山元貴 [Genki Isayama]

諫山元貴 [Genki Isayama]

1987年大分県生まれ、広島県在住。2009年京都造形芸術大学卒業。2011年広島市立大学大学院修了。2014年吉野石膏美術振興財団の在外研修でベルリンに滞在し、Studio Haegue Yangのレジデンスに参加。「複製と崩壊」を軸に、映像をはじめとした多彩な手法により、加速する資本主義社会に暮らす私たちの時間感覚や感性を浮かび上がらせ、あらゆるものが合理化・規格化されていく状況を逆照射する。主に、大量生産される日用品の型で形どった土製の物体が水中で崩壊していく様を定点撮影し、速度編集なく再生する映像作品を制作。理想の身体像とも言えるマネキンや、一定の品質で育てられる観葉植物をモチーフとする作品も手がける。主な展覧会:「Dolly」(hakari contemporary, 京都, 2024, キュレーター:鵜尾佳奈)、「現代地方譚11:郷と土のはなし」(すさきまちかどギャラリー/旧三浦邸ほか, 高知, 2024)、「KAATアトリウム映像プロジェクトVo.19|諫山元貴」(KAAT 神奈川芸術劇場, 2021)、「BankART Under 35 2021」(BankART KAIKO, 横浜, 2021)、「Dummy」(eureka, 福岡, 2020)、「テレポーティング・ランドスケープ」(アートギャラリーミヤウチ, 広島, 2017)、「Sights and Sounds: Japan」(ユダヤ博物館, ニューヨーク, 2016)。主な受賞:VOCA展 2025奨励賞、第2回広島文化新人賞(2021)。主な収蔵先:広島市現代美術館、Benton Museum of Art、高松市美術館、埼玉県立近代美術館。https://vimeo.com/user30253387

![]() ステートメント

ステートメント

PROJECTED PROJECTION vol.02

以後の風景:石田省三郎 feat. 諫山元貴

「PROJECTED PROJECTION」、同語反復のようなタイトルは、エヴァ・ヘスの 《Expanded Expansion》(1969)に由来する。「PROJECTED」は上映会を計画する「プロジェクト=企画」、「PROJECTION」は上映を実践する「プロジェクション=映写」、つまり「PROJECTED PROJECTION」とは「上映の計画/実践」であり、その行為は「投企=プロジェクト」である。「投企」とは聞き慣れない言葉だろうか。参照すべきは「プロジェクト・フォー・サバイバル 1970年以降の現代美術再訪:プロジェクティブ[意志的・投企的]な実践の再発見に向けて」(京都国立近代美術館, 1996年)である。同展を企画した河本信治の言葉(同展図録、9頁)。「なぜ投企という言葉が私たちの日常から消えてしまったのだろうか。多くの人は、そのような日本語はかつて一度も存在しなかったと言う。再び投企を考えるためにマルクーゼを持ち出すのは時代錯誤かもしれない。ここではヴィレム・フルッサーの長い引用を転載した。私たちが再び投企について考え始める、「こう期待するのは、楽観的すぎるだろうか?」」

*

河本が引用するフルッサーの言葉(同展図録、16頁)。「われわれは、もはや直面する事態から取って返すことができないような、カタストロフィー的転換点に達したのである。(中略)われわれは、もはや何も摑むことができない(かつて手が空を摑んだように)。物を頼りにすることもできないし、われわれ自身も頼りにできない。こうした絶望の淵から(つまり、信仰の喪失から)われわれは投企を始めるのだ。(中略)われわれは信仰の喪失から投企を試みるようになるのだが、信仰の喪失は、神とか物とか人間とかいった拠り所に対する信頼が失われたことを意味するに止まらない。もっと重要なのは、そもそも方向づけを与えてもらう可能性があるなどとは信じられなくなった、ということだ。」ここで示される「カタストロフィー」や「何も摑むことができない」という言葉が諫山元貴の映像と接続される。諫山の映像では土製の物体が水中で崩壊してゆくが、《screen》(2017)では物体ではなく壁が崩れてゆく。まさしく、カタストロフィーとカタルシス。穴があき、壁が崩れ、図と地の関係が陸と海に見え、その関係は反転を続ける。諫山が「人工の空」と説明する「壁」が倒壊し、「向こう側」が見えてくる、その時、「空に開いた穴」は、「何も摑むことができない」という、崩壊の果ての諦念の感覚に満ちている。現代の「風景」は、「映像」は、「表現」は、ここから始まる。

*

「以後の風景」は「風景論以後」(東京都写真美術館, 2023年)に触発された命名である。石田省三郎の映像と諫山元貴の映像から惹起される言葉のひとつが「風景」である。映像日記のような石田の映像は「表現以前」の私的な記憶に、「風景以前」の眺めに、意図的に留まろうとする。社会や世界という言葉に抵抗する石田の映像は、長い時間の共有を希求する。「複製と崩壊」をテーマとする諫山の映像は「物を頼りにすることもできないし、われわれ自身も頼りにできない。こうした絶望の淵から(つまり、信仰の喪失から)われわれは投企を始めるのだ。」というフルッサーの言葉と呼応し、崩壊の果てから時間を巻き戻し、絶望の淵から戦闘を開始する。それは「風景以後」であり、「表現以後」という感覚さえも喚起する。諫山の映像を「風景」としてとらえ、石田の映像を照射する。「風景以前」と「風景以後」のせめぎ合いから「以後の風景」が浮上し、「表現以前」と「表現以後」のせめぎ合いから「映像における表現」をめぐる論点が見えてくる。アフタートークでは、「風景」とは、「映像」とは、「表現」とは、といった原理的な「問い」を制作者ならびに鑑賞者と共有し、ディスカッションを行う。積極的な参加を期待する。

(文責:梅津元/Modulation 8)

![]() PROJECTED PROJECTION

PROJECTED PROJECTION

アーティストが制作を継続するためには、作品を他者に見せ、多様な立場からの声に耳を傾ける必要があります。商業映画に代表される時間軸映像とも、映像インスタレーションに代表される空間型映像とも異なる、いわゆる「映像表現」は、この点において、難しい立場に置かれています。実験映画、ビデオアート、自主制作アニメーションなどの上映会を通じて、制作者と鑑賞者が意見を交わす、生産的な議論の場が、確かにありました。現在でもそうした活動は継続されていますが、映像批評の活性化を目指す上でも、発表、鑑賞、ディスカッションという、表現者と鑑賞者の相互交流の場が求められています。

*

このような状況をふまえ、映像表現と映像批評の活性化に寄与することを目的として、Modulation 8は「PROJECTED PROJECTION」と命名された上映会を立ち上げます。企画にあたっては、一人の制作者の実践を具体的な事例とするプランを採用し、石田省三郎の映像作品を継続的に紹介するプログラムとして実施します。毎回、ゲストを招き、石田作品とゲストの作品を上映し、上映後にはアフタートークを実施する予定です。今回、第1回のゲストは、写真家/映像作家の金村修です。映像による「表現」とは何か、そもそも、映像による「表現」は可能なのか。そのような、素朴であるがゆえに原理的な問いを発すること、そして、鑑賞体験と原理的な「問い」を共有するところから、映像をめぐる批評を活性化させる議論が交わされることを期待しています。

![]() Modulation 8

Modulation 8

金村修、小松浩子、梅津元により、2021年に結成されたコレクティヴ。表現者と鑑賞者による双方向の創造的な営為の活性化をめざし、映像、音楽、写真、美術など個別のジャンルに収まりきらない表現活動の場の開拓を主軸に活動。2022年に「Modulation 8 第一回上映会」「MODULATED CAVE」、2023年に「oject vol.0」「oject vol.1/ MODULATED CAVE」を企画。2024年には、シリーズ企画としての上映会「PROJECTED PROJECTION」を立ち上げる。後進の教育活動にも力を入れており、「金村修ワークショップ」の運営にも参画している。